乐评人大讨论:第三届浪潮音乐大赏随乐坛变迁的多元化与时代性

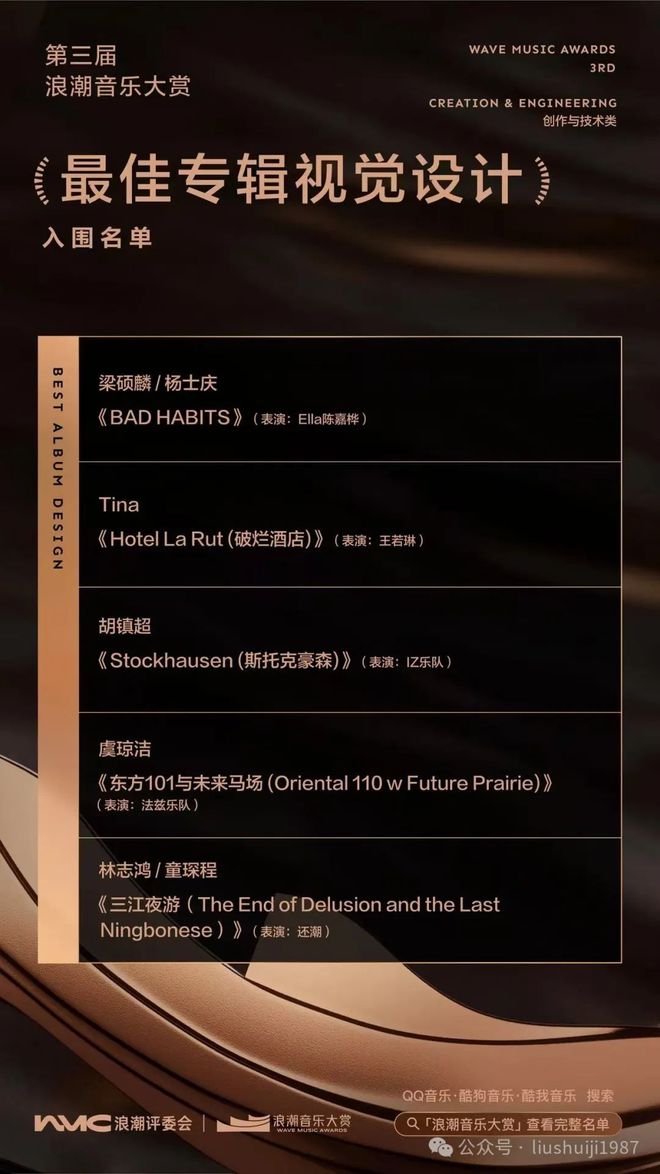

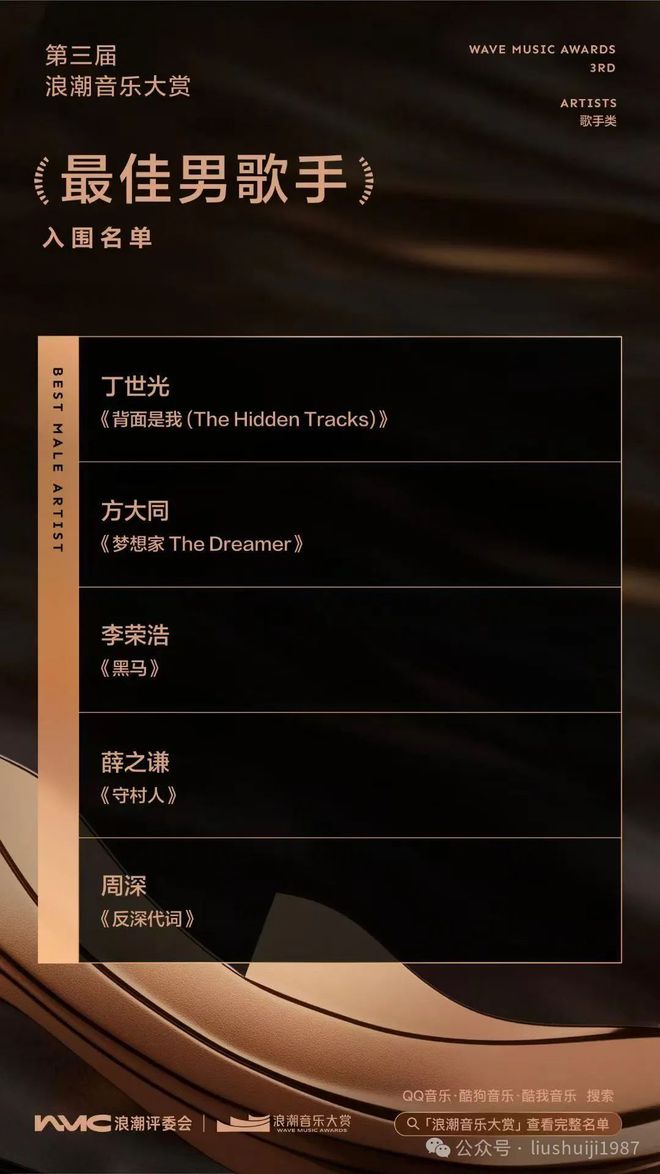

开云网站“第三届浪潮音乐大赏”最近颁发了表彰2024年华语乐坛优秀作品的【入围名单】,涵盖七大类35项,包括年度歌曲、年度专辑、最佳男/女歌手、最佳作词/作曲/编曲在内的一系列荣誉,我由衷地想和大家分享的,就是这项荣誉大赏,在华语乐坛所能代表的,正在孕育着的,充满希望的“时代性”。

还记得浪潮音乐大赏在成都举办第一届线下荣誉典礼时,我和众多评委代表上台启动仪式时那一个个闪亮的音符;还记得第二届荣誉典礼在北京举行「浪潮评委会年度会议」时,诸多构建了我对华语音乐无数经典金曲回忆的音乐人老师们,在现场畅所欲言,从过去到现在,依然对华语乐坛所能掀起的“浪潮”充满期待……是啊,我们早已承认内地传统颁奖典礼在实体向数字音乐的变迁之中失去了影响力,我们也一以贯之地对台湾金曲奖抱以尊重和期待,但是,我们同样期待,甚至最期待的,是能有来自内地,对“当下的华语流行音乐”进行忠实而权威的甄选,并在专业审美上做到“表彰”与“引领”的荣誉盛典,而由超过300位横跨两岸三地,包括作词、作曲、制作、企划、录音、演唱等一系列台前幕后音乐人所组成的浪潮评委会,从每一年的入围名单开始,始终怀抱开放心态,在“市场”VS“品质”之间,构建出了一种多元化的融合视角。

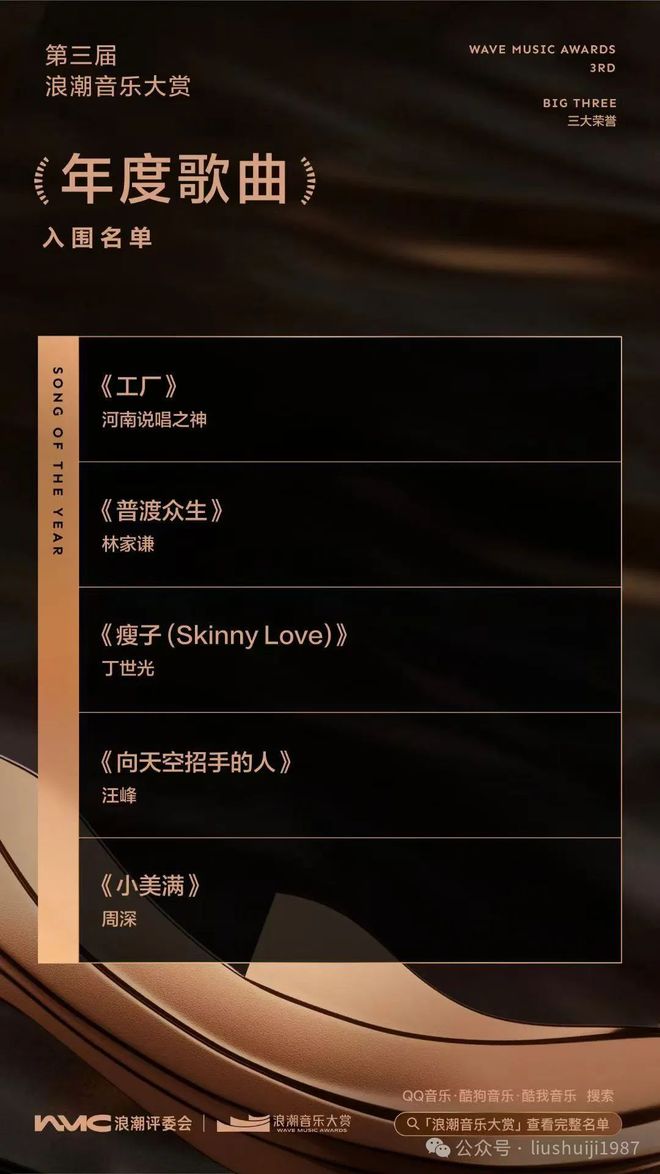

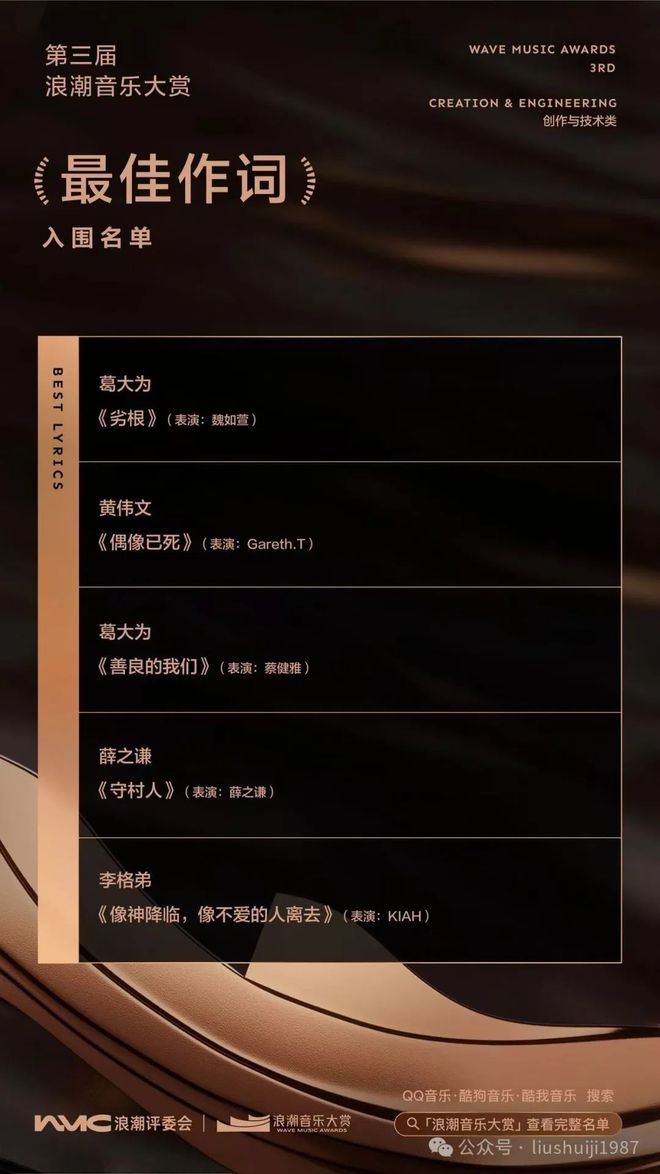

就像今年入围名单里重要三项荣誉,【年度歌曲】方面,有因为热门电影而大爆的周深《小美满》,有在短视频平台获得飞速传播的丁世光《瘦子》,这样的作品足够雅俗共赏,也代表当下人们对于生活和爱情的真实心理投射,而河南说唱之神的《工厂》,林家谦的《普度众生》,汪峰的《向天空招手的人》,无论演唱人是陌生还是熟悉,都置身在更宏大的时代背景之中,传递出了人们内心更深邃的思考与表达,当人们被越来越多的15秒神曲占据了碎片时间,这些年度歌曲证明:“传唱度”之外,人们需要的年度歌曲,本身应该具备的标准与品质。

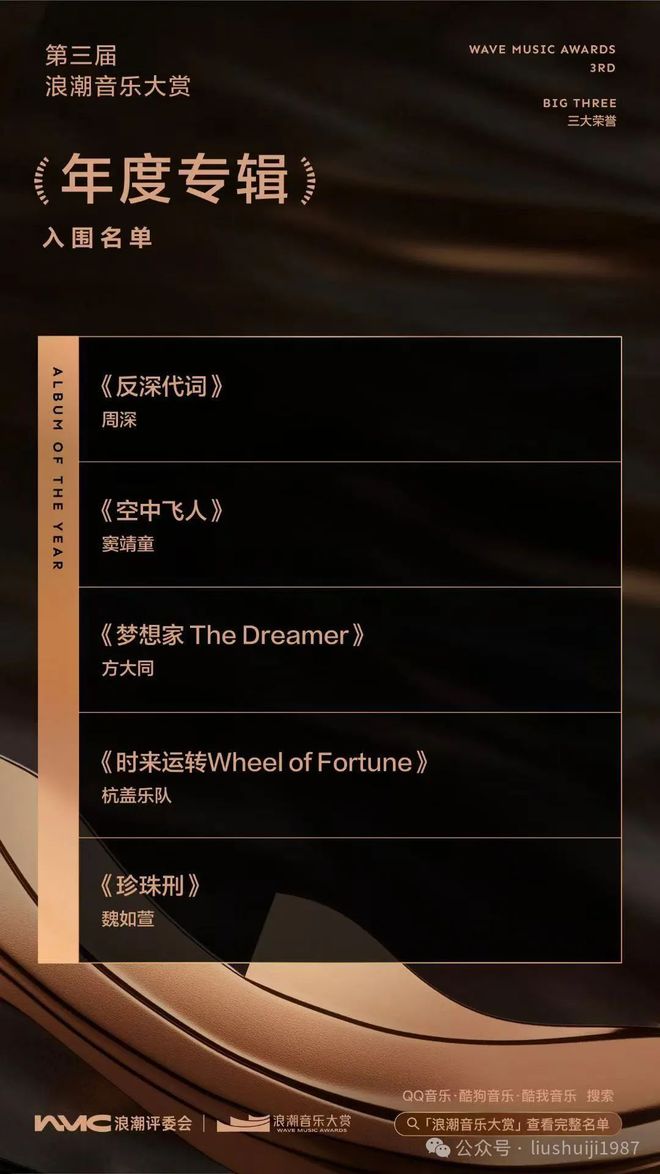

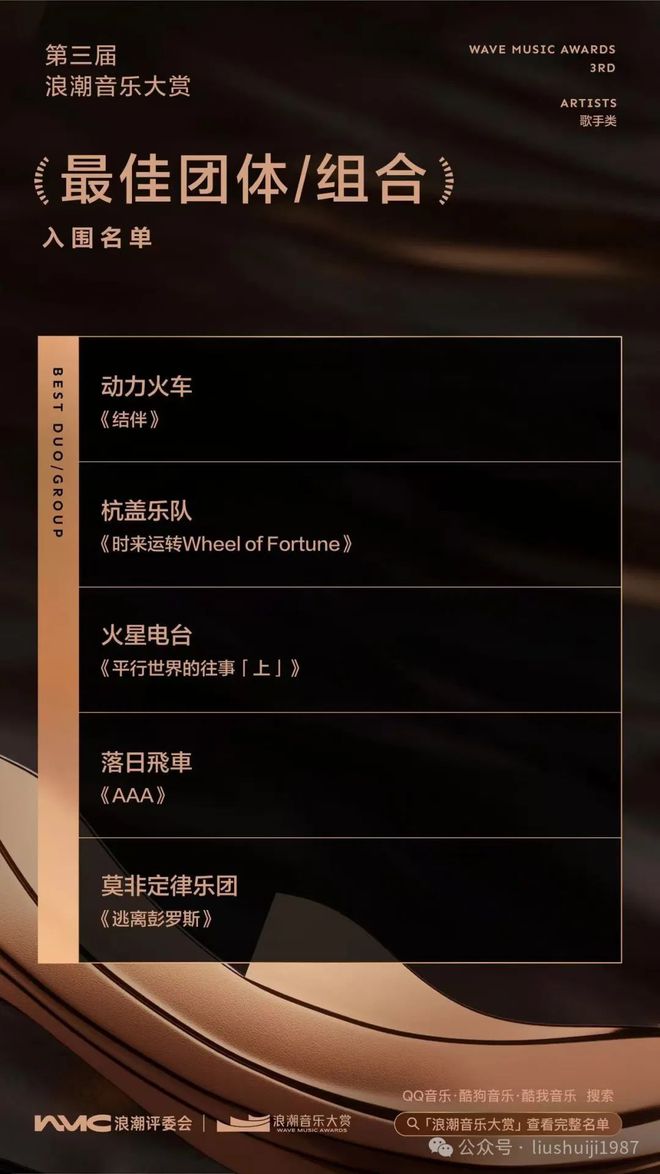

【年度专辑】入围名单更是精彩纷呈,在我看来,是代表“还在用心做音乐的人”,对当下华语乐坛乱象所发出的精彩反击——周深的《反深代词》完全摈弃大众既定印象里最容易接受的周深,而是将内心世界最真实各种碎片进行了勇敢的袒露与完整;方大同《梦想家The Dreamer》是生命低谷处顽强开出的花朵,如今听来更具备难以言喻的巨大精神力量;窦靖童在普通话歌曲的表达中放进越来越纯粹的自我思考,也和懂得的人们有了更多同频共振;杭盖乐队的《时来运转Wheel of fortune》是人性与自然之间的一场博弈与拥抱,一如既往具备国际化的共鸣视角;魏如萱的《珍珠刑》,则在女性主义的温柔而凌厉注视下,继续展现台湾流行与独立音乐,在针尖上起舞的灵性与坚持。

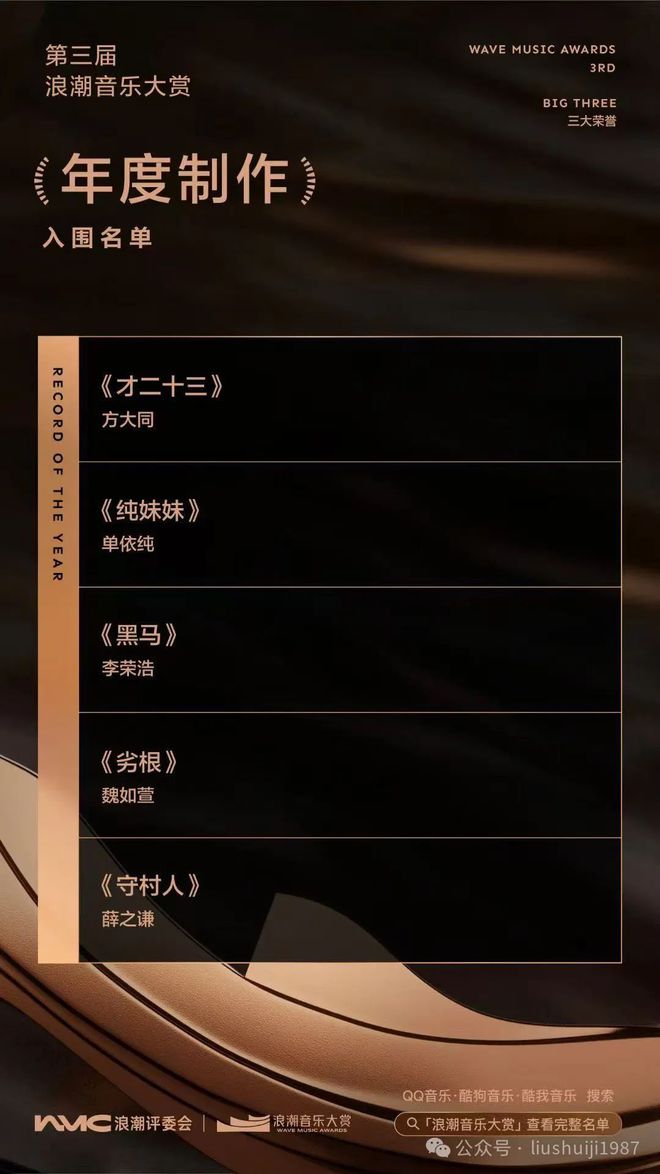

在此基础上的【年度制作】,单依纯的《纯妹妹》是常石磊和这个00后新生代女歌手碰撞出的极致个性,李荣浩的《黑马》和薛之谦的《守村人》,则是在大众对他们早已有了强认知的前提下,仍然在作品中回归“本质”,兢兢业业所体现出的出色音乐水准。

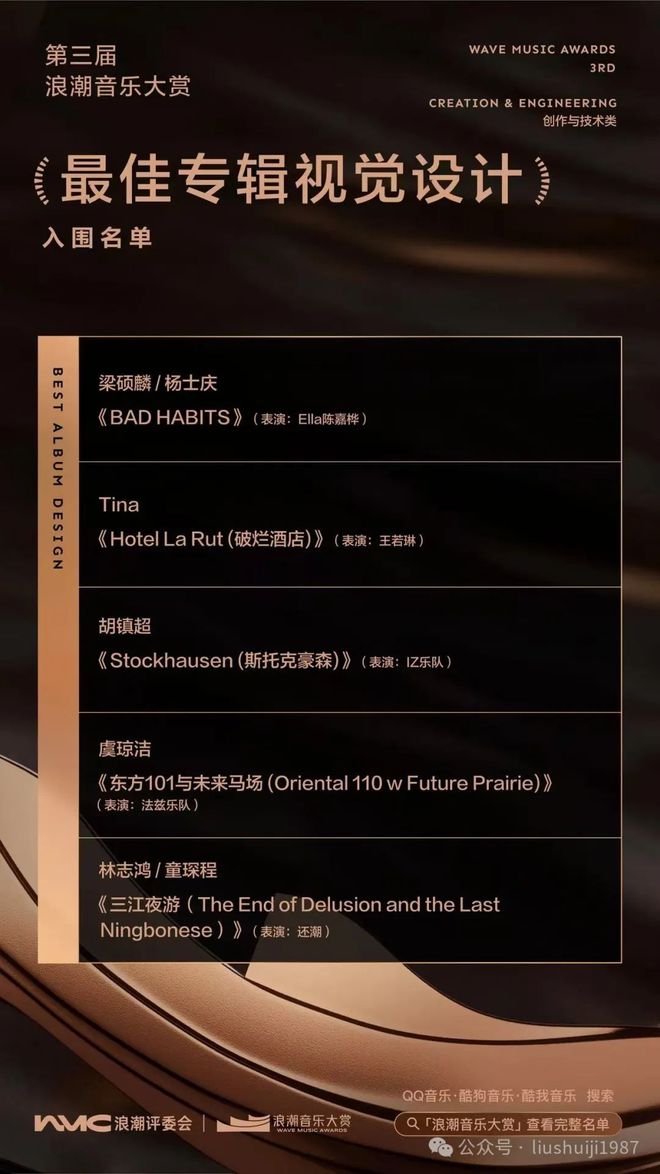

而其他涵盖了台前歌手到幕后制作人员的入围名单里,我们可以继续发现一些耳熟能详的名字,和一些全然陌生却生机勃勃的新面孔,常规的歌手与风格分类之外,在创新与技术方面最大化给予了荣誉肯定的浪潮音乐大赏,本身就值得致敬。

横跨数十载“工龄”的歌手和幕后音乐人们,都在浪潮音乐大赏里被看见听见了他们的“变与不变”,打破地域局限,不纠结于歌手本身知名度大小,客观看待当下乐坛发展现状,但必须是由庞大专业人士组成浪潮评委员,筛选出一批足够出色的“代表作”……就这样走到了第三年的“浪潮音乐大赏”,是大气的、辽阔的、包容的,也将随这个时代一路变迁至此的华语乐坛,如今所正面对的困境与希望,都展露无遗,不偏袒也不自恋,也不沉浸在过去的荣光里念念不忘,如此,让我们对浪潮音乐大赏年复一年所坚持着的含金量和权威性,有了更加坚定的期待。

昨天,“第三届浪潮音乐大赏入围名单”公布,虽然浪潮音乐大赏才来到第三个年头,但我个人感觉它已经成了目前华语乐坛音乐评审型年度奖里的顶流。

前两年我、尤其是去年,我都把浪潮音乐大赏和台湾地区的金曲奖拿来对比,可能很多人觉得一个内地新生奖和一个华语乐坛多年的经典奖项没什么可比性,但你如果抛开既有的认知和印象,就发现浪潮音乐大赏除了举办年限尚浅,但它确实在涵盖音乐类型和地域广度层面,是目前最能代表整个华语流行音乐、包括中国内地、中国香港和台湾地区的音乐评审奖。

一个是地域层面,浪潮音乐大赏的立足点,并不是立足内地流行音乐的基础上,再把香港和台湾地区的流行乐拿来当个添头,而是从一开始就立足整个华语流行音乐。

所以,你像“第三届浪潮音乐大赏年度歌曲”这个选项里,就同时有林家谦、汪峰、周深、丁世光和河南说唱之神的作品,“最佳男歌手”和“最佳女歌手”提名里,同时有蔡健雅、郁可唯、窦靖童、艾怡良、魏如萱、周深、方大同、丁世光、李荣浩和薛之谦,这在目前的华语流行音乐年度奖里,不说绝无仅有,也是包容性最强的少数派了。

从另一个角度来讲,这几年因为内地流行音乐的崛起,尤其是因为内地地大物博,无论是发展渠道、音乐风格都呈现非常丰富的多样性,而之前其实一直缺少一个综合音乐奖,能做一个年度总结,有了浪潮音乐大赏后,其实从提名名单就可以看到现在内地流行音乐,在说唱、OST、游戏音乐领域,都有非常优秀的作品。

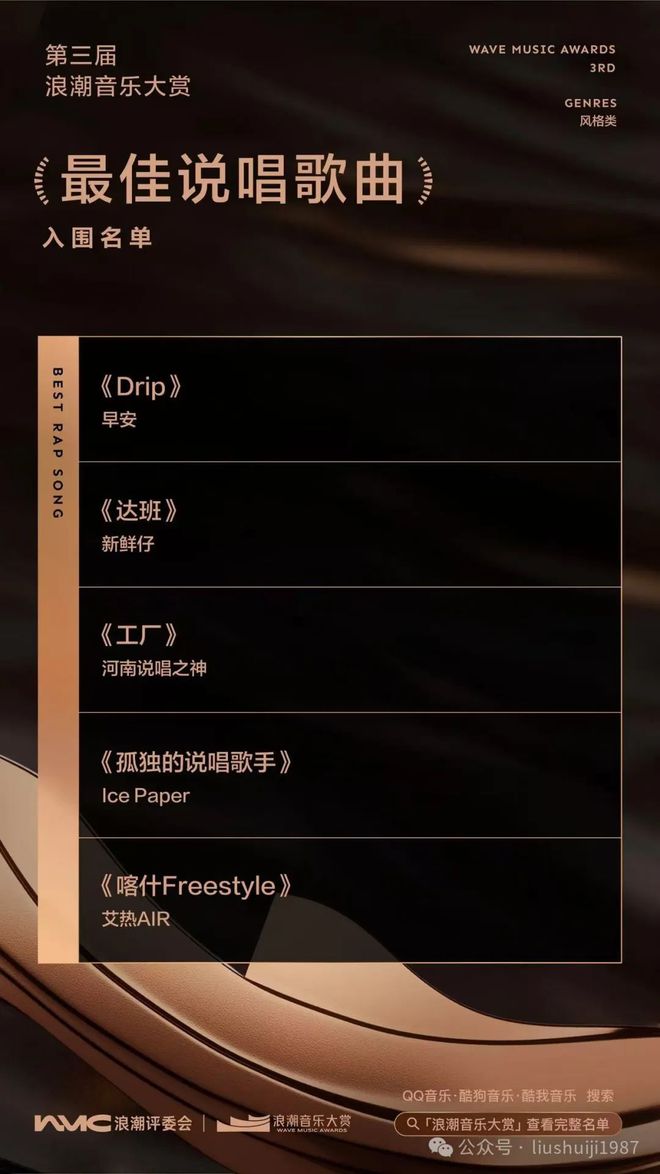

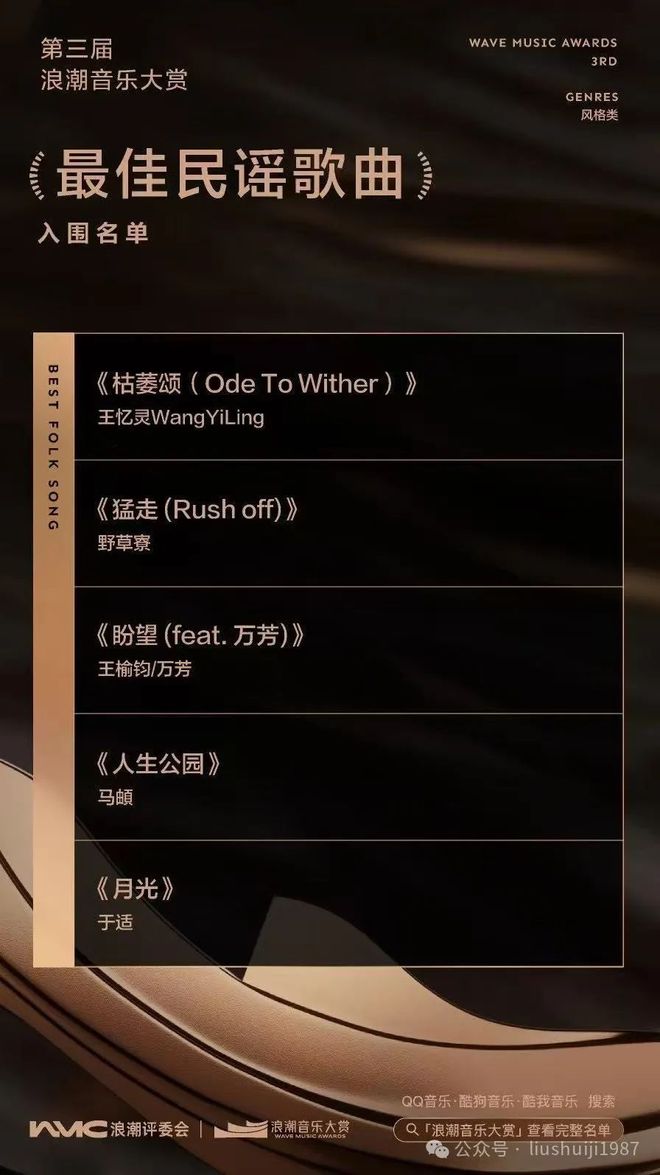

像在风格类里,就有七种风格、十三个奖项设置,而且像电子、说唱、爵士、摇滚、民谣这样的奖项,在内地也都有很高的关注度。比如民谣类里马条的《花园》、陈粒的《乌有乡地图》、说唱类的谢帝、GAI周延、ICE杨长青、万妮达和王以太,甚至在主流都很有影响力,而爵士类提名的新人ZaZaZsu,都有很多的受众。作为一个音乐奖项,能够把如此多的音乐类型涵盖进来,也才能担当得起年度盘点和总结的重任。

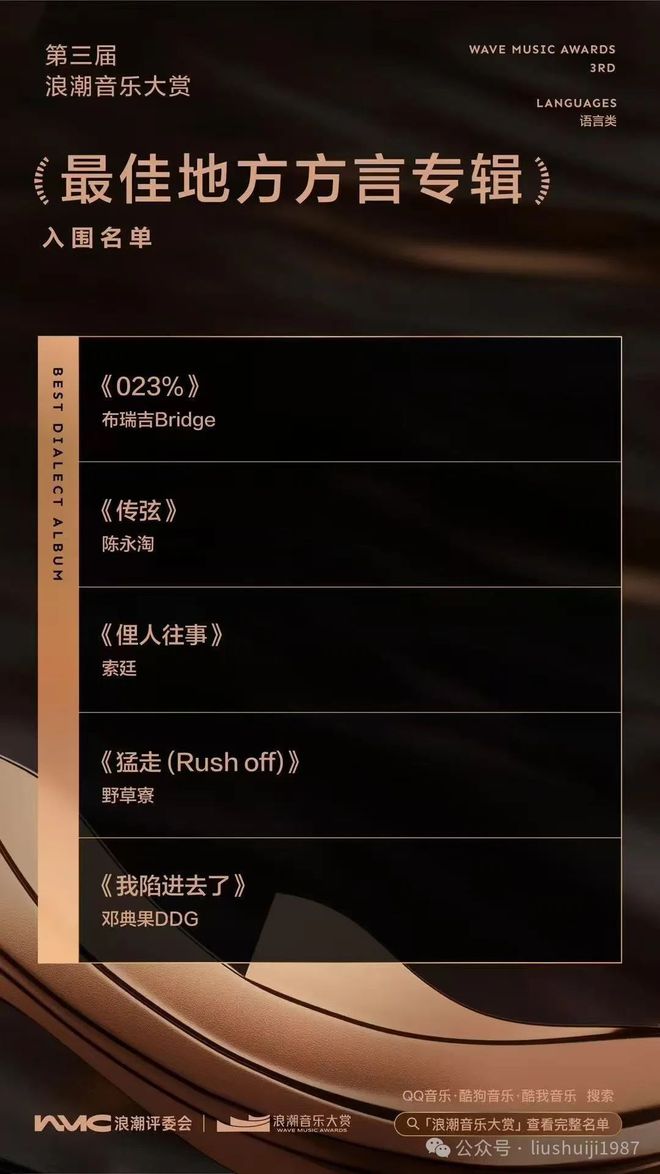

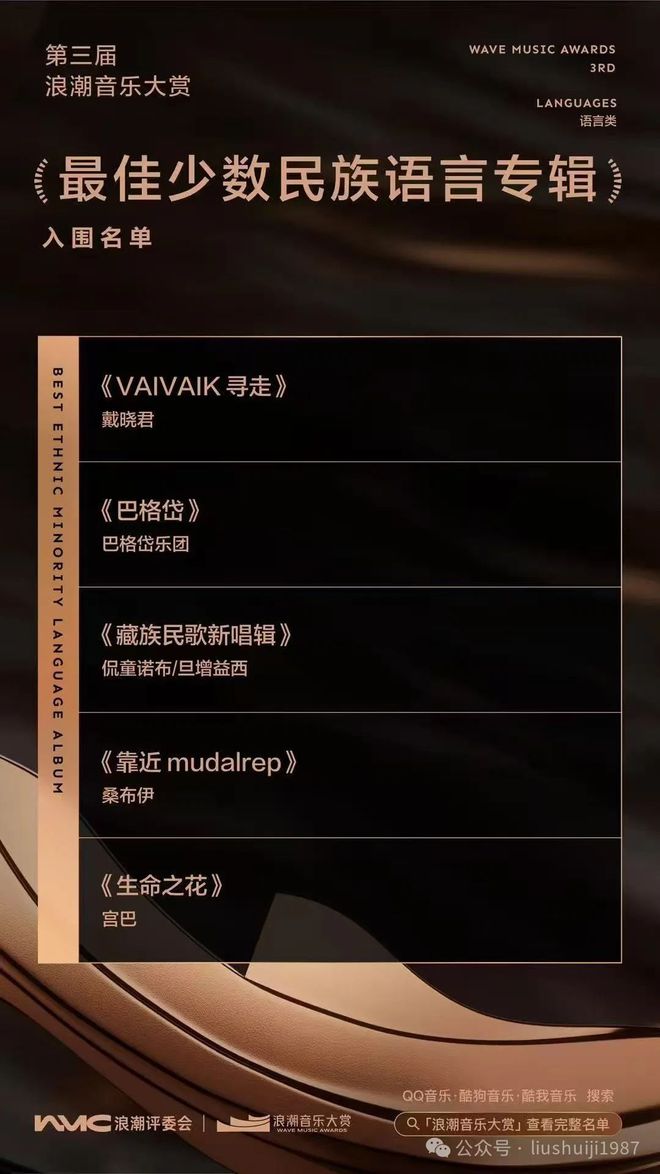

浪潮音乐大赏从一开始就有方言音乐的设置,今年粤语、闽南语、少数民族语言和地方方言四大奖项设置,确实很好地涵盖了华语流行音乐在语言层面最大限度的多样性。这里也建议歌迷可以把浪潮音乐大赏的提名,当成一个很好的华语流行音乐2024年度歌单,其中真的可以发现很多优秀的音乐,打开你全新的音乐世界。

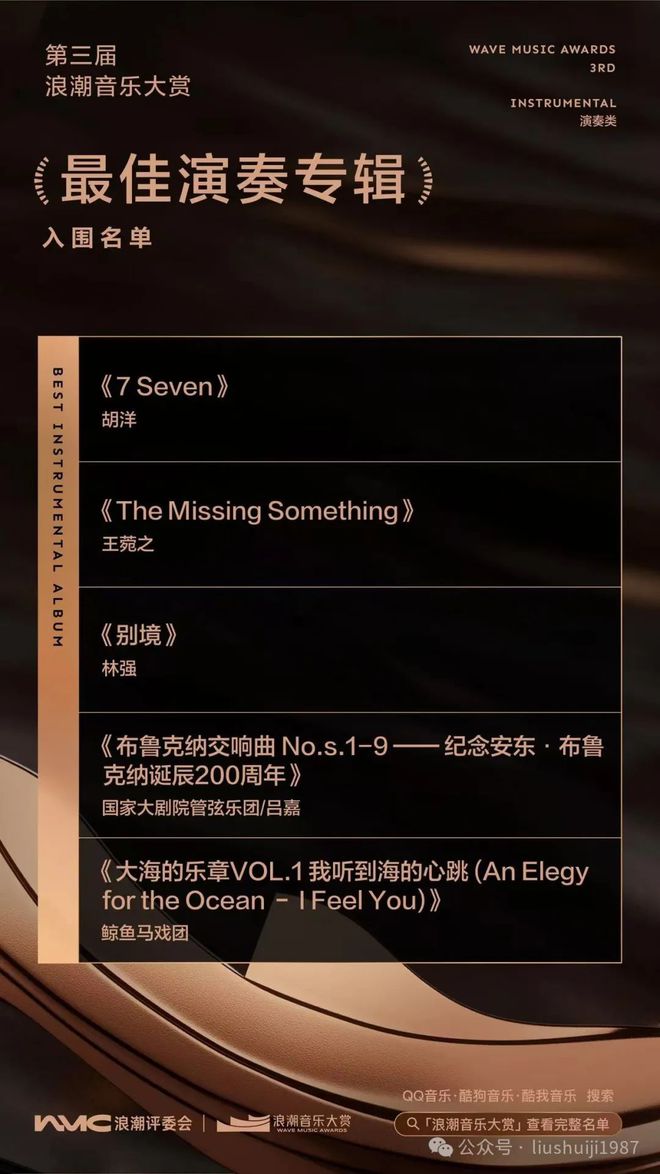

其实说到这里,很多时候像音乐评审这种主观性很强的颁奖,很容易会被质疑。而浪潮音乐大赏数百名行业幕后精英评审的参与,尤其还有包括八个奖项的“创新与技术类”奖,也是以音乐属性更强的方式,尽量去娱乐性而突出专业性,像“最佳录音工程专辑”这样的奖项设置,基本就是很技术化、很学院走向呈现。

最后大概概括一下第三届浪潮音乐大赏的提名,因为这基本也代表了华语流行音乐产业年度的概貌。

今年“年度专辑”的提名,包括窦靖童、周深、方大同、杭盖乐队和魏如萱,其实从音乐层面来讲,这就是五种风格、五个维度的专辑。而从音乐的特点来讲,他们有一个共通点,就是都强调自我表达,不说魏如萱的《珍珠刑》,就是很典型的华语Indie,窦靖童的多元融合,杭盖乐队的民族跨界,也是自我表达的一种音乐外延。而像周深虽然属于全民歌手,但在《反深代词》专辑里,同样注入了大量自我表达,华语流行音乐现在确实越来越注重音乐属性基础上的表达内核,可以说是进入了音乐属性+的时代。

浪潮音乐大赏还有一点做的比较好的,就是它没有像有些注重音乐属性的奖项,会走到另一个极端,就是完全排队主流艺人甚至偶像明星的选项。像今年薛之谦、周深和张艺兴等歌手,就入围了很多奖项,而再仔细看,就是这些在主流层面具有影响力的歌手,他们本身也是有着演唱实力、创作实力,甚至像张艺兴这样拥有全能音乐才华的艺人,一定程度上,以音乐属性为出发点,浪潮音乐大赏也是让真正好的音乐人能够聚集一堂。

像这次“最佳流行音乐专辑”提名里,就有汪苏泷、张艺兴、林家谦、薛之谦和郁可唯去年的专辑,也是一个既流行又有品质的提名了。

三年了!认认真真对待音乐的浪潮音乐大赏,正在被音乐行业及全体的行业从业者,越来越认真地当成一件正儿八经的事儿来对待。前天,第三届浪潮音乐大赏的提名结果刚公布,整个朋友圈都几乎是一片叫好之声。从小溪到浪潮,浪潮音乐大赏已经俨然形成了一股新的乐坛巨浪。

犹记得去年夏天,在北京参加第二年的浪潮音乐大赏时,看到“众人拾柴火焰高”的景象,我心底有一种微妙的感觉油然而生:浪潮有点像是某个新的“行业共同体”,正在悄悄地萌芽。经过业内人士的各种梦幻联动,浪潮不再只是单向的颁奖台,而是多方面你来我往的“交流场”。

今年浪潮音乐大赏的入围名单,其广度、深度,可以说是获得了整个行业对它的一致认可。业内外人士对浪潮音乐大赏的“反馈”,既是正向的,也是正面的。这同时也意味着,浪潮音乐大赏花了三年的时间,向大家证明了这条“难但正确”的路,是可以走得通的。

方大同、周深、Ella陈嘉桦、窦靖童、单依纯、蔡健雅、艾怡良、魏如萱、丁世光、林家谦、杭盖乐队、杨英格、张醒婵等不同赛道的品质音乐人入围,使得第三届浪潮的提名名单,无愧于它三年来累积下来的这块金字招牌。浪潮音乐大赏在做的,是在华语乐坛,创造一个新的“浪潮”。

河南说唱之神唱出普通人生活的《工厂》,林家谦在《破·地狱》片尾催人泪下的《普渡众生》,周深代表所有人心底愿望的《小美满》,还有以《瘦子》唱出自家R&B风味的丁世光,在《向天空招手的人》展现父爱的汪峰……“年度歌曲”的五首入围作品,其实就很能展现浪潮“海纳百川”的“初心”。

三年来,一直保持着七大类、35项荣誉不变的浪潮音乐大赏,没有随随便便就增加巧立名目的新荣誉——这正代表了浪潮音乐大赏每个荣誉背后,那沉甸甸的分量感。可以说,在华语音乐行业,浪潮音乐大赏已经逐渐拥有了一个“专业奖项”应有的信任基础。

从“陌生”到“信任”,比起其他历史悠久的音乐类荣誉盛典,有点更接近“闯入者”身份的“新生儿”浪潮音乐大赏,在这三年里,是如何一步步走近音乐行业的?更重要的是,浪潮音乐大赏又是如何逐步打动行业里每一个具体的“人”的内心的?这无疑是我本人非常感兴趣的议题。

这个行业,从来都不缺衣香鬓影的荣誉盛典,但最缺的,却是像浪潮音乐大赏这样,始终一如既往地认真对待音乐这件事的“长期主义者”。三年,就如同是一个不短也不长的时间刻度,作为陪着浪潮音乐大赏走过这三年历程的其中一位亲历者,我想我非常有这个发言权。

第一年,初次听说浪潮音乐大赏的我们,有点像是在旁观赏浪潮的“观察者”。由数百位专业创作人组成的浪潮评委会,开启了漫长的“行业试水”。从每一期的榜单,到最后的荣誉盛典,浪潮音乐大赏都实现了创立之初的“初心”:以作品质量为本。

事实上,浪潮音乐大赏并不像其他会出现在传统奖项体系里的荣誉盛典(它甚至开创了自己特有的体系)。浪潮音乐大赏的最终结果,也不像是一场“以话题为中心”的娱乐榜单。一切的重点,都是音乐。那些只有话题性没有音乐性的歌者与作品,绝对不会是浪潮音乐大赏想要嘉许的。

当时,对很多对浪潮仍持观望态度的业内人士来说,浪潮音乐大赏的第一年,就如同是“观望”的一年。浪潮音乐大赏的确为整个行业,提供了一个全新的评审视角。到了第二年,认同浪潮音乐大赏的行内人越来越多,大家也逐渐开始“认真看待”浪潮这个坚持用心去做的评选了。

浪潮音乐大赏除了本身的荣誉盛典之外,还同步发起了“浪潮创作人论坛”。不再只是简单的荣誉归属发布,而是真正地把词曲制作等专业的内容创作生态,放到桌面上来讨论。也有越来越多的业内人士愿意参与其中,除了提出宝贵建议,也一起共建更健康的浪潮生态。

到了第二年,绝对是浪潮音乐大赏的一个“转折点”。大家终于相信,它不是昙花一现的标新立异,而是默默耕耘的“Do The Right Thing”。这个行业的人都很有爱,只要你在做的事情是正确的,即使有多难,大家都愿意齐心合力一起联手把事情做好——而这,也是浪潮的意义所在。

第三年的浪潮音乐大赏,真正迈入“成长期”。音乐行业里的每一个具体的“人”,正在“用作品回应这个荣誉”:他们愿意投稿,愿意参评,愿意“被看见”,这是多么难能可贵的事!世上最难得的,莫过于是“信任”二字。而只有评选的过硬质量,整个行业对才会浪潮音乐大赏投出信任票。

当我们试图展望未来,虽然浪潮音乐大赏已经在很多方面,都取得了可喜的成绩;但与此同时,浪潮音乐大赏的挑战与价值,亦是并存的。一个荣誉盛典,要真正在业内站稳脚跟,并经受得起时间的考验,需要的不只是平台的支持,更需要全行业对它的深刻认同与持续参与。

三年,不过只是起点而已。接下来,浪潮音乐大赏是否能在“评审标准公开化”“国际影响力提升”“专业传播深化”这些方面继续前行,才是它最终能否成为“真正的华语品质音乐荣誉”的关键。无论如何,到了第三年,它已经是一个无法被忽视、值得被所有人认真对待的重要存在。

首届浪潮音乐大赏时我的想法是,这可能是我们能够想象到的最为全面的音乐评选。第二届时我的期待是,浪潮音乐大赏未来成为内地的“金曲奖”/“格莱美”。今次已举办到第三届,此番入围名单标明以上两点继续得到印证与强化。

总结至今的三届“音乐大赏”,非常明显的轨迹即是,在坚持中持续优化。首届初亮相就以“包罗万象”的入围名单呈示出多元兼顾姿态,令业界眼前一亮。第二届则通过设立浪潮创作人论坛等方面的创新,表现出关注行业生态,深耕幕后发展的决心。来到第三届,这已然成为足够成熟的音乐荣誉,可当乐坛风向标,同时更是乐坛审美标准。

重点有二:首先,初衷明确。不制造娱乐热度,不搞话题轰炸,只专注于实实在在的音乐评选以及行业观察。这个内核就决定了浪潮音乐大赏的整体调性:只有音乐。在“快”的时代里“慢工出细活”,此项音乐荣誉似以工匠的态度与精神挑选着反应乐坛动态,呼应时代发展的优质音乐。

其中关键在于,无差别的嘉奖。以本次“年度歌曲”的五首入围作品为例,河南说唱之神《工厂》,林家谦《普渡众生》,周深《小美满》,丁世光《瘦子》,汪峰《向天空招手的人》,入选作品风格各异,主题不同,共同角逐“年度”之名切实表现出“大赏”的内涵,即,这里不设定风格偏好,质量是唯一标准。

入围名单里涵盖七大类共35项荣誉的设定更是在以最大可能性覆盖音乐行业的方方面面,这是决心与诚意的真实体现。如此,此项荣誉得到多方认可实属应当。三年来的专业耕耘,收获掌声,更赢得从业者的心。

其次,体系严格。方大同、周深、窦靖童、单依纯、蔡健雅、艾怡良、魏如萱、丁世光、林家谦、杭盖乐队......入选名单中出现的诸多音乐人并不是随机挑选,而是经过严苛评审。在我看来,相比于“热闹”或“精彩”,入围名单给我更多的感受是“理性”和“公平”。

第三届浪潮音乐大赏通过浪潮评委会专业化、系统化评审流程,甄选出2024年华语乐坛的品质佳作。这段平常叙述实质是分量极重。“专业化”,“系统化”这类在各样音乐评选中高频出现的字眼,在浪潮音乐大赏这里则是真正意义上落实到实处。拥有数百位专业音乐创作人所组成的评审阵容,并建立起独到的评选机制,我们所看到包罗万象的入选名单内里就是专业与系统在发挥作用。可以肯定的是,有严格体系的构建支持,浪潮音乐大赏只会越办越令人信服。此项荣誉从来也不是只有名号,而是通过一系列措施向我们展示,如何让好音乐获得应有关注与认可。

提到好音乐,我想特别提及入围“年度专辑”方大同的《梦想家》。这可能是最无争议的入选,我个人也期待其最终获奖。原因无他,认真做出的个性音乐以及认真保持自我本色的音乐人,都是这个时代的瑰宝。方大同的“大不同”从来都蕴藏在每个音符的细节里,他的坚持和创新,赋予了中文流行音乐以充沛生命力。

而某种意义上来讲,浪潮音乐大赏所在做的事情也是在为我们的乐坛注入活力与生气,让我们看到希望,也感受到未来。

以前华语乐坛音乐奖项是所有人的大节日,各种奖铺得比红毯还勤,某种程度上奖项数量之多也反映了当时乐坛的繁荣。而现在除了金曲奖,奖项基本都已分流到各种自媒体和音乐播放器盘点。浪潮音乐大赏算是其中难得有意思的新兴奖项了。

分猪肉式颁奖是如今各大奖项的最大诟病。人人都上桌(各种意义上),简单粗暴多种debuff叠在一起自然没人看。浪潮偶有关注但不多,这次第三届我是看到方大同《梦想家 The Dreamer》封面才完整关注了下来。人多但奖项设置很多元,7大类35项......目之所及99%是去年口碑上佳的作品和歌手,进行了精挑细选的音乐看过去都舒服些。

我想这与评委构成关系很大。上百位业内人士参与评选,陈建骐、陈君豪、许环良、周天澈、张简君伟、小河、施人诚、秦、彭学斌、吕绍淳、黄少雍、曾轶可、AR刘夫阳等等各时代、音乐各环节的优秀人士都参与了进来。用流行、民谣、摇滚、说唱、电子、爵士、世界音乐等专业人士视角更精细化评选出好音乐。(所以R&B就这么惨吗)主打一个不错过,毕竟现在国内音乐风格太多元,有很多音乐台前幕后成果值得搬上台来领彩。

音乐奖项应该是与时俱进的,这次浪潮大赏里比如语言类奖项里的粤语、闽南语、地方方言、少数民族语言,还有影视歌曲、专辑这些奖项,都是更加符合华语乐坛实际情况与音乐实际运用场景的。这都反应了如今音乐产业的构成情况。

奖项需要反应音乐产业构成,更需要推动音乐产业发展,评委会的专业化、系统化评审流程把更多好音乐带入眼帘。

但实际上,作为博主或者听众我们需要的只是优质的听歌方向,一份可靠的音乐歌单和一双不再流浪的耳朵。奖项推动音乐系统化发展,而实际的力量其实是听众的诚实。

再看奖项时我重新试听了大部分音源,我重新拥抱了陈永淘《传弦》,勇敢再听方大同《梦想家 The Dreamer》,从男歌女歌团体的试听历程后体验新人的新所带来的反差和冲击,语言歌曲的地图上穿梭旅行Funkymo《物件,所在》桑布伊《靠近》MC张天赋、林家谦、农夫等地标都路过我。

是的,我在浪潮音乐大赏里旅行,浪潮音乐大赏在经过我。当我把所有奖项都铺平后,我发现浪潮音乐大赏更像一个完整的星球,而不是开头我们曾习以为常过的节日,它更适合超大面积、气候复杂的华语乐坛。我从这里走到那里,用时间空间来丈量,我听到了人们掌心和脚印。每个风格专业人士和风格喜好者的用力,每种生活炊烟与工作敲击声的形状节奏,他们带着我浏览2024年,带着我走向2025年。

已经第三年了,我觉得浪潮音乐大赏不像是一个单纯的“评选”平台,更像是一个能够反映当下华语音乐风向的指针。换种说法,其实我们从榜单入围结果上看到的就是华语音乐的创作趋势和审美取向上的一个缩影。

首先年度专辑入围,周深的《反深代词》、窦靖童的《空中飞人》、方大同的《梦想家 The Dreamer》、杭盖乐队的《时来运转Wheel of Fortune》和魏如萱的《珍珠刑》五张专辑非常抢眼。无论是从音乐风格的创新,还是在歌词和编曲层次上,每一张专辑都有闪光点。例如我很喜欢的这张《反深代词》,既延续了他细腻的唱腔和情感表达,同时也带来了一些与过去作品不同的风格尝试。

值得一提的是方大同的《梦想家 The Dreamer》这张专辑把他个人的音乐风格发挥到了极致,既有经典的灵魂以及R&B风格,也融入了很现代的元素,这张专辑真正体现了一个创作型歌手的该有的成熟,而且我当时在听这张专辑的时候,有一刹那真的觉得时间存在轮回,感慨万千的沉思了好一会儿~当然,我相信不只有我会有些私心的希望方大同在今年可以拿一个大奖!

年度歌曲我个人倾向《工厂》,这种以河南说唱为代表的作品,它是中国说唱文化的迅猛崛起的一个缩影,巧妙的把地方语言和当下社会话题结合,人文且艺术~

本届浪潮音乐大赏的入围作品的音乐风格涵盖了流行、说唱、摇滚、民谣、爵士等多个领域。这种多元化的表现让我们看到了越来越多创作者的音乐实验精神。像《黑马》李荣浩通过对“摇滚”元素的重新审视,带来一种更为现代的摇滚表现。同时少数民族语言和方言作品的入围也是一次对于文化传承和创新的讨论,这类作品不仅保留了民族音乐的独特性,也将其与现代音乐元素相结合,创造出一种新型的音乐表达方式!

除此之外第三届依然保持着对幕后工作者的关注,因为这些台后的创作者贡献不可忽视,从作词、作曲、编曲到录音工程,每一个环节的专业度都在推动华语音乐整体品质的提升。

今年的入围呈现出了成熟和多样化的面貌。从音乐创作到制作,再到背后支持的每一位创作者,整个华语音乐生态正在不断演化,越来越多的音乐人才得到了应有的关注和认可。无论是流行音乐的创新,还是说唱、摇滚等小众音乐风格的崛起,都代表着华语音乐在不断成长,这次的入围作品也真正体现了华语音乐市场的包容性~

沉默电线日,“第三届浪潮音乐大赏”入围名单正式发布,入围名单涵盖七大类35项荣誉,奖项具全面性、专业性、丰富性。浪潮音乐大赏的评选机制与格莱美、奥斯卡的投票机制相似,为成员投票制,浪潮评委会专业化、系统化的评审流程,在保证标准的同时,也保障了评选角度的多元,展现了一年来华语乐坛的丰富成果。

潮音乐大赏的入围名单没有那种“一幅作品全盘大满贯”的虚浮不实感,整体名单的分布具有逻辑性与合理性

在音乐的不同角度,有严格和细致的评奖标准,不会以某人某作单一的热度或话题点,就把各项提名塞得满满当当。

在风格类这一条目下,浪潮音乐大赏还囊括了最佳摇滚专辑/歌曲、最佳民谣专辑/歌曲、最佳电子专辑/歌曲、最佳说唱专辑/歌曲、最佳爵士专辑/歌曲以及最佳世界音乐专辑,这样的架构,是对每一类音乐风格的热衷之认可,是对华语乐坛多元化发展的推动。